Kleinvieh macht auch Mist

Geflügel, Kaninchen und andere Kleintiere im Mittelalter

Ruth M. Hirschberg

Berlin, 2011; aktualisiert: Februar 2012 (insbesondere

Kaninchenhaltung in England)

Schon im Mittelalter wurde auf großen Kron-, Adels- oder Lehensgütern

eine gezielte ‚Massentierhaltung’ betrieben, die vor allem dazu diente, mit

überschüssigen Erträgen – seien es überzählige Tiere

oder Tierprodukte - Gewinn zu erwirtschaften. Im klaren Gegensatz dazu standen

die kleinbäuerliche Tierhaltung und die Einzelhaltung von Kleinvieh durch

Land- und Lohnarbeiter, die vor allem zur Deckung des eigenen Bedarfs betrieben

wurden. Wegen seiner Genügsamkeit sowie einfachen Pflege und Unterbringung

kam hierfür vor allem das sogenannte Kleinvieh zum Einsatz.

Hierzu kann man die kleinen Wiederkäuer Schaf und Ziege sowie die Schweine

zählen, zahlenmäßig am stärksten vertreten war in diesem

Bereich der mittelalterlichen Tierhaltung jedoch wahrscheinlich das Geflügel.

Auch Kaninchen werden zum Kleinvieh gerechnet, ihre kleinbäuerliche Haltung

wird jedoch erst mit dem ausgehenden Mittelalter und dann in der frühen

Neuzeit nachweisbar.

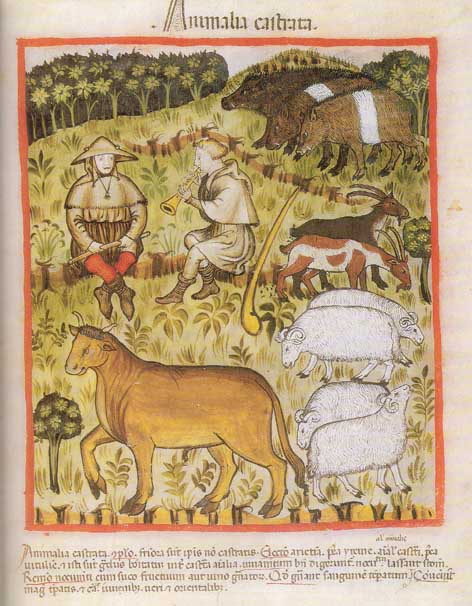

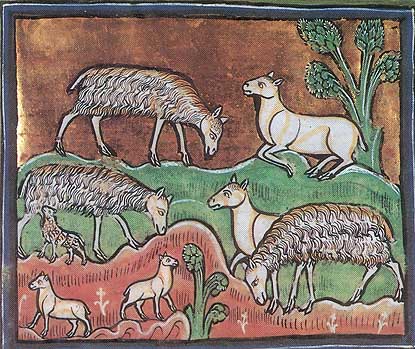

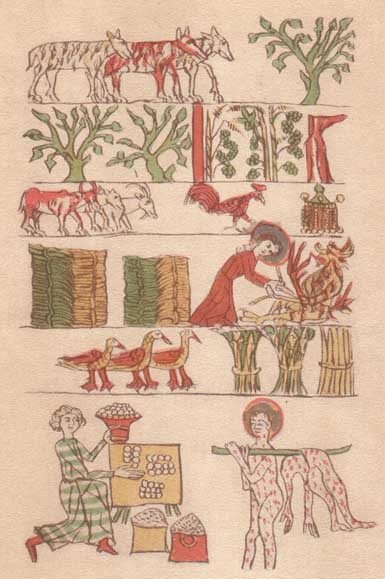

Hirten hüten das (Klein-)vieh:

Die Dargestellten Schweine ähneln heutigen Sattelschweinen;

bei den Ziegen kommt neben er wildfarbenen auch eine gefleckte Form vor, beide

zeigen die typische säbelartig Behornung;

die Widder sind weiß, was auf eine Nutzung für die Wollgewinnung

hinweist.

Tacuinum sanitatis, Wien Österreichische

Nationalbibliothek, Cod. Vindob. S. n. 2644, Oberitalien um 1390, folio 71r

Kleinbäuerliche Haltungsform

Kennzeichnend für die kleinbäuerliche oder Nebenerwerbs-Haltung ist damals wie heute die intensive Ausnutzung aller anfallenden Produkte: Fleisch, Milch und Eier genauso wie gegebenenfalls die Nebenprodukte Dung, Häute, Felle, Federn, Knochen und Sehnen. Das Kleinvieh wird aber auch als Futterverwerter (Nutzung von Nahrungsabfällen, überzähligen Feldprodukten sowie ‚Nachernte’ auf abgeernteten Feldern und Brachflächen) sowie als natürlicher ‚Schädlingsbekämpfer’ (Geflügel) auf Grünflächen oder gezielt zur Freihaltung von Weideflächen (kleine Wiederkäuer) eingesetzt. Hierbei ist gerade der Aspekt der Düngung von Wirtschaftsflächen entweder durch bei der Beweidung anfallenden oder aber extra gesammelten und gezielt ausgebrachten Tierkot für die mittelalterliche Landwirtschaft besonders wichtig.

Typisch für diese Haltungsformen ist auch die ‚Eigenvermarktung’ eventueller Überschüsse an lokalen Umschlagsplätzen, also am nächst gelegenen Marktort. Da man frisches Fleisch nicht lange lagern konnte, war es bei Geflügel und anderem Kleinvieh am einfachsten, die Tiere lebend zu verkaufen. Zum Markt wurden kleinere Gänse- oder Entenherden und Schweine zum Beispiel einfach getrieben. Hühner, Tauben und Kaninchen wurden anscheinend meist in Käfigen transportiert und feilgeboten. Das Schlachten, Ausnehmen und Vorbereiten von Geflügel oder Kaninchen gehörte noch lange nach dem Ende des Mittelalters zu den normalen Aufgaben in der Küche. Eier werden auf zeitgenössischen Abbildungen meist in geflochtenen Körben gesammelt, transportiert und angeboten.

Eine Geflügelhändlerin

verkauft junge Tauben und Hühner. daneben werden Eier angeboten.

Gesundheitsbuch des 14. Jahrhunderts (Tacuinum sanitatis); Wien Österreichische

Nationalbibliothek, Cod. Vindob. S. n. 2644, Oberitalien um 1390, folio 67r.

Kleinviehhaltung in mittelalterlichen Quellen

Aus dem Früh- und Hochmittelalter sind realistische Darstellungen

kleinbäuerlicher Viehhaltung eher selten. Im Spätmittelalter wuchs

mit der städtischen Bevölkerung der Bedarf an Fleisch-, Milch- und

Eiprodukten immens. Dies führte zwar einerseits zu einem weiteren Aufschwung

von Massentierhaltung und –tiertransporten , machte aber auch die lokale Haltung

und Vermarktung von Kleinvieh lukrativer. Entsprechend häufiger sind aus

dieser Zeitstellung geeignete Bildquellen vorhanden. Andererseits wurde

durchgehend durch das gesamte Mittelalter gerade die Darstellung von Kleinvieh

zur Charakterisierung niederer Stände eingesetzt.

Bei den Schriftquellen sind vor allem die mittelalterlichen Weistümer

(ländliche Rechtsquellen, vorwiegend aus dem 15. und 16. Jahrhundert erhalten)

und Lager-/Rechnungsbücher interessant, weil sie sowohl Art und Häufigkeit

von Abgaben als auch Haltungsumstände und Rechtsgrundlagen der kleinbäuerlichen

Haltung beschreiben. In diesen Schriftquellen dominiert klar die Abgabe von

Hühnern (sogenannte ‚Zinshühner’). In der Form der ‚Leibhühner’

steht die Abgabe von Hühnern etwa ab dem 14. Jahrhundert auch

als Synonym für die Leibeigenschaft: durch die Abgabe einer Leib- oder

Fasnachtshenne anerkannten die Untergebenen, Leibeigene ihres Herrn zu sein.

Die Abgabe wurde von den sogenannten Hühnervögten (i.d.R. der Schultheiß

eines Dorfs) in entsprechenden Listen oder Buchern vermerkt und diese führten

zum einem den konkreten Nachweis der Leibeigenschaft und machte andererseits

die Menschen so auch für die Herrschaft verfügbar.

Gänse und Enten wurden seltener als Hühner gehalten. Ihre

Haltung diente wahrscheinlich weniger dem Eigenbedarf, sondern wurden im Rahmen

von fälligen Zinsen an den Grundherrn abgegeben oder auf den Märkten

verkauft. Gänseknochen tauchen besonders vermehrt im archäozoologischen

Fundgut von Burgen und Herrschaftssitzen auf, so dass hier vermutet wird,

dass Gänse neben der Grundabgabe in Form des Hühnerzinses bevorzugt

an die Herrschaft abgegeben werden mussten.

Eine Bäuerin füttert

eine Henne mit Küken.

Luttrell Psalter, England um 1330-1340; London, British Library, Add. Ms. 42130,

fol. 166v.

Ein Gänsehirt wehrt den

Angriff eines Raubvogels auf seine kleine Gänseherde ab.

Luttrell Psalter, England um 1330-1340;London, British Library, Add. Ms. 42130,

fol. 166v.

Wilde Gänse (oder wildfarbene

Hausgänse?) auf der Weide.

Luttrell Psalter, England um 1330-1340; London, British Library, Add. Ms. 42130,

fol. 19.

Tauben wurden seit dem Frühmittelalter

zur Fleisch- und Dungproduktion gehalten, wobei die kleinbäuerliche Haltung

schwierig nachzuweisen ist. Die Bildquellen stellen vor allem die Haltung in

größeren Taubenschlägen auf Kron- und Lehensgütern dar.

Ein Meißner Rechtsbuch aus der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts

besagt: „Neun Hennen und einen Hahn, zwölf Haustauben möge ein

Mann wohl haben...“ und beschreibt damit vielleicht am ehesten die Dimensionen

einer kleinbäuerlichen Taubenhaltung. Bezüglich des Taubenfleisches

scheint der Bedarf gezielt im Spätmittelalter mit dem aufstrebenden Bürgertum

zu steigen. Für das Jahr 1397 wird in Prag explizit ein Taubenhändler

genannt, was auf einen entsprechenden Bedarf in den Städten hinweist sowie

produktive Haltungsformen in Taubenschlägen voraussetzt, zu denen dann

sicherlich auch die Nebenerwerbshaltung beigetragen haben dürfte.

Haushenne im Typus rebhuhnfarbiger

Italiener, daneben eine Haustaube.

Aus dem Vogelbuch Friedrichs II. Italien, um 1260.Biblioteca Apostolica Vaticana,

Codex Vaticanus, Ms. Pal. Lat. 1071, Süditalien, fol. 18r.

Mittelalterlicher Taubenschlag

mit weißen und wildfarbenen Tauben.

Aus dem naturkundlichen Teil der Concordantiae caritatis des Ulrich von Lilienfeld.

Lilienfeld, Österreich, Stiftsbibliothek: Codex 151, fol. 68v, um 1350

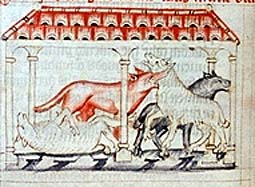

Die Angst vor Verlusten durch Geflügelräuber wie Fuchs oder Raubvögel muss für die mittelalterlichen Bauern sehr real gewesen sein – die Abwehr der Raubtiere durch Geflügelhirten ebenso wie die Darstellung der Räuber sozusagen ‚in flagranti’ ist ein wiederkehrende Motiv in den zeitgenössischen Abbildungen. Auch der Raub von Lämmern aus der Herde wird häufiger dargestellt, hat hier aber wohl eine stärkere allegorische Bedeutung.

"Fuchs, Du hast die Gans

gestohlen... "

Luttrell Psalter, England um 1330-1340; London, British Library, Add. Ms. 42130,

fol. 31.

Der Wolf bricht in einen Schafstall

ein.

Lilienfeld, Österreich, Stiftsbibliothek: Codex 151, um 1350, fol. 164v

Das mittelalterliche Kleinvieh: Landschläge und

Haltungsformen

Über die Domestikations- und Zuchtgeschichte der kleinen Wiederkäuer(siehe:

Mit Haut und Haaren) und des Geflügels

(siehe: Geflügel und seine Haltung im Mittelalter)

wurde bereits berichtet, und entsprechende Angaben zur Nutzungsgeschichte des

Schweines werden noch folgen. Daher beschränkt sich diese Darstellung auf

die Beschreibung der mittelalterlicher Landschläge und Haltungsformen der

jeweiligen Tierarten und beleuchtet nur die Geschichte der Haustierhaltung von

Kaninchen detaillierter.

(Die nachfolgenden jeweiligen Domestikationsgeschichten wurden überwiegend

entnommen aus Benecke, 1994).

Schafe und Ziegen

Bei den Schafen gab es im Mittelalter starke

regionale Unterschiede hinsichtlich Nutzungsrichtung, Haltungsformen sowie Körpergröße

und Wuchsform. In der kleinbäuerlichen Haltung dominierten Landschläge,

die meist zwei- oder dreinutzungsbetont und seltener auf reine Fleisch-, Milch

oder Wollnutzung ausgerichtet waren. Heutige Schafrassen, die den mittelalterlichen

grob- bis mischwolligen Landrassen ähneln, sind Skudden, Heidschnucken

oder das Zackelschaf. Als Vertreter eines Schaftyps mit noch sehr ursprünglichem

Felltyp gilt das Soay-Schaf. Die Schafweide konkurrierte nicht mit landwirtschaftlichen

Nutzflächen, da Schafe ganzjährig noch auf magersten Wiesen, an Wegrändern

und Feldrainen, auf Waldlichtungen oder auf Stoppelfeldern und Brachen Nahrung

fanden. Auf den abgeernteten Feldern hielten sie dabei das Unkraut nieder und

hinterließen wertvollen Dung.

Eine Schafherde mit allen mittelalterlichen

Farbschlägen von weiß über grau bis braun.

Es sind behornte und hornlose Tiere dargestellt,

wobei die hornlosen Tiere vermutlich die weiblichen sind.

Aus einem englischen Bestiarium, 13. Jh., Bodleian Library, Oxford, M.S. Bodley

764

Eine weiße unbehornte Herde mit geschorenen und ungeschorenen Wollschafen

Aus einem englischen Bestiarium, frühes 13. Jh., British Library, 12F XIII

Mittelalterliche Ziegen glichen äußerlich noch sehr dem Wildtyp, waren aber klein und schlankwüchsig. Die Hornform war meist säbelartig gebogen. Ziegen waren besonders für die kleinbäuerlicher Kleinherden- oder sogar Einzelhaltung relevant. Als sogenannte ‚Kuh des kleinen Mannes’ wurden sie vermutlich damals wie heute angepflockt auf wechselnden Flächen gehalten und mit selbst gesammeltem oder geschnittenen Futter zugefüttert. Das Wort Ziege leitet sich wohl vom germanischen ti’ oder tick her, was ‚kleines Haustier’ oder noch ursprünglicher ‚kleines Tier’ heißt. Ziegen sind gegenüber Schafen noch besser an die Verwertung hartfaseriger Pflanzenteile angepasst und können dadurch selbst mit magerstem Futterangebot gehalten werden. Aus diesem Grunde war aber auch die Waldführung von Ziegen fast überall verboten, da die Tiere Baumschösslinge verbissen und durch Klettern Bäume ruinierten. Entsprechend der kleinbäuerlichen Haltungsweise wurde von Ziegen vom Dung über Fleisch, Milch und Fett fast der gesamte Tierkörper einschließlich Häuten und Haaren genutzt; auch der Einsatz als Last- oder Karrentier ist wahrscheinlich, aber nur schwer nachweisbar. Den mittelalterlichen Ziegen ähnliche heutige Ziegenrassen sind vor allem ‚bunte’, also mehrfarbige Mehrnutzungs-Landrassen wie gemsfarbige Gebirgsziege, Toggenburgerziege, Walliser Schwarzhalsziege, Thüringerwaldziege oder die bunten Edelziegen, wobei die mittelalterlichen Schläge deutlich kleiner und i.d.R. behornt waren. Ähnlich den heutigen weißen Edelziegen sind auch für das Mittelalter schon weiße Ziegen in Abbildungen nachweisbar.

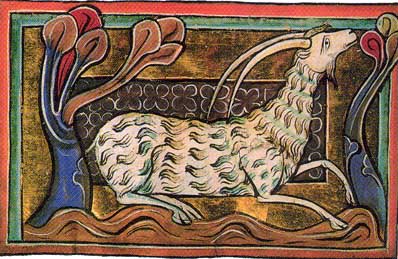

Weißer Ziegenbock mit deutlich

säbelförmigem Gehörn. Aus einem englischen Bestiarium, 13. Jh.

Bodleian Library, Oxford, M.S. Bodley 764

Eine mittelalterliche Ziegenherde mit verschiedenen Farbschlägen, alle

mit deutlich säbelförmigem Gehörn;

das graue Tier oben sogar mit gedrehtem Gehörn.

Aus einem englischen Bestiarium, frühes 13. Jh., British Library, 12F XIII

Eine braun-weiß-gefleckte

Ziegein einem Garten- man beachte das deutlich gefüllte Euter.

Tacuinum sanitatis, Wien Österreichische

Nationalbibliothek, Cod. Vindob. S. n. 2644, Oberitalien um 1390, folio 14v

Schweine

Im Mittelalter waren die Hausschweine erheblich kleiner als ihre Wildform,

die Widerristhöhe lag etwa bei 65 bis 75 cm bei 40 bis 60 kg Lebendgewicht.

Die Hausschweine waren kleinwüchsig, flachrippig und ohne bedeutenden Speckansatz.

Wie aus mittelalterlichen Abbildungen hervorgeht, ähnelten die Hausschweine

in Wuchs und Aussehen noch stark der Wildform – hochbeinige, schlanke, braungraue

Tiere mit deutlicher “Mähne“. Die Schlachtung mittelalterlicher Schweine

fand meist im ersten, seltener im zweiten Lebensjahr statt. Nur sehr selten

werden Knochen von Tieren über vier Jahren gefunden. Das Schwein wird als

Fleischlieferant gehalten, die gelegentlich erwähnte Nutzung zur Trüffelsuche,

zum Stöbern und Karreziehen ist eine Ausnahme. Die mittelalterliche Schweinehaltung

war extensiv (sogenannte Hutung) und an das Vorhandensein von Eichen- und Buchenwäldern

gebunden, wobei im Spätmittelalter Schweine in den Städten wohl auch

regelrecht als Unrat- und Müllverwerter gehalten wurden. Hier erfolgte

also auch die gezielte Mast von Einzeltieren, möglicherweise auch schon

von dafür gezielt kastrierten Tieren.

Im Museumsdorf Düppel/Berlin wurde die Rückzüchtung eines mittelalterlichen Weideschweintyps erfolgreich unternommen. ‚Bunte’ heutige Landschweinrassen oder Weideschweine wie das Mangalitza-Wollschein zeigen ebenfalls noch ursprüngliche Züge, sind allerdings weitaus größer als die mittelalterlichen Schweine.

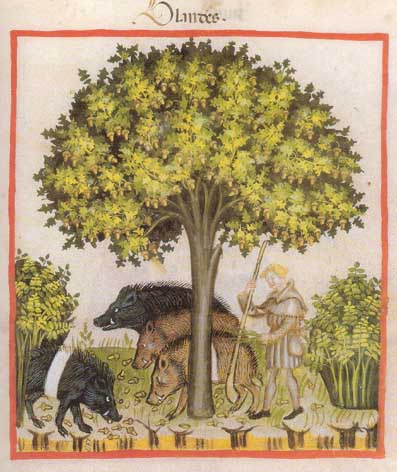

Der Schweinehirt treibt die Herde

zur Eichelmast.

Die dargestellten Schweine (alles männliche Tiere- erkennbar an den Hauern)

sind schwarz und braun gefärbt,

darunter auch ein Sattelschwein-ähnlicher Typus.

Man beachte den Wildschwein-ähnlichen Mähnenkamm und den Ringelschwanz

(Tier direkt neben dem Hirten),

der typisch für die domestizierten Tiere ist.

Tacuinum sanitatis, Wien Österreichische

Nationalbibliothek, Cod. Vindob. S. n. 2644, Oberitalien um 1390, folio 15r

Hühner, Gänse, Enten und Tauben

Insgesamt ähneln die mittelalterlichen Haushuhnrassen

unseren heutigen kleinen Hühnerrassen wie Bankavi- oder Bantam-Hühnern,

daneben existiert ein Leghorn- und ein Italiener-ähnlicher Typ. Es entsteht

eine zunehmende Differenzierung der Hühnernutzung in der mittelalterlichen

Geflügelwirtschaft – erste Landrassen mit stärkerer Fleisch- bzw.

stärkerer Ei-Nutzung tauchen auf. Während des 13. bis 15. Jahrhunderts

ist ein deutlicher Aufschwung der Züchtungsbemühungen festzuhalten.

Die archäozoologischen Befunden sprechen für das Auftreten erster

echter Haushuhnrassen in dieser Zeit , so entstehen um 1300 besondere Formen

wie das Haubenhuhn, das in etwa dem heutigem Paduaner-Huhn gleicht. Neben den

bereits genannten Rassen zählen die heutigen Thüringer Barthühner,

die Rheinländer, die Hamburger und die Altsteirer Hühner zu den ‚mittelalterlichen’

Hühnertypen. Die kleinbäuerliche Geflügelhaltung bzw. die Haltung

von Einzeltieren im Nebenerwerb diente zur Eierproduktion oder zur Fleischproduktion

in Form der Aufzucht einzelner Masttiere - diese evtl. auch schon ‚kapaunisiert’(kastriert)

- um eine bessere Mastleistung zu erhalten. Diese kleinbäuerliche Haltung

ist es dann auch, die meistens in den mittelalterlichen Bildwerken dargestellt

wird. Hühner werden in hölzernen oder geflochtenen Verschlagställen,

oftmals mit erkennbarer Hühnertreppe, gehalten und erhalten auf dem Hof

Auslauf, wo sie auch mit Getreide gefüttert werden.

Ein Kapaun, also ein kastrierter

Hahn.

Um ihn innerhalb der Geflügelherde kenntlich zu machen, wurde ihm eine

amputierte Spornanlage auf dem Kopf implantiert.

Im Text wurde irrtümlich "gallina indica" (= Perlhuhn) notiert.

Aus dem Vogelbuch Friedrichs II. Italien, um 1260. Biblioteca Apostolica Vaticana,

Codex Vaticanus, Ms. Pal. Lat. 1071,Süditalien, fol. 19r.

Im Mittelalter war die Gänsehaltung wie oben beschrieben ebenfalls weit verbreitet. In der Größe entsprachen die mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Gänse noch der Wildform – vermutlich, weil ständig die Wildform (durch das Sammeln von Eiern der Wildgans) in den Haustierbestand eingekreuzt wurde. In den mittelalterlichen Bestiarien werden weiße und mehrfarbige ‚Rassen’ von den wild-farbenen Hausgänsen unterschieden. Außerdem wird bereits erwähnt, dass die deutschen Gänse eine bessere Mastleistung als andere Gänserassen aufweisen. Die ältesten Hausgansrassen sind die Emdener Hausgans und die Pommersche Gans. Kleinere Gänseherden wurden mit dem Gänsehirten auf die Weide geschickt.

Das Falkenbuch Friedrichs II zeigt in verschiedenen Illustrationen die Blässgans,

die Graugans, die Hausgans, die Schneegans, die Saatgans, die Ringelgans, die

Nonnengans, die Rothalsgans und, die Nilgans.

Aus dem Vogelbuch Friedrichs II. Italien, um 1260.Biblioteca Apostolica Vaticana,

Codex Vaticanus, Ms. Pal. Lat. 1071, Süditalien, fol. 4r.

Die mittelalterliche Entenhaltung ging wahrscheinlich über eine reine Gefangenschaftshaltung nicht hinaus. Unter den (Wild?)Vogelknochen ist die Stockente im archäologischen Fundgut die häufigste Art. Ihre weite Verbreitung und große Häufigkeit erlaubte praktisch überall ihre Bejagung. Nur dort, wo die Ente infolge fehlender Nist- und Brutplätze natürlicherweise nicht vorkam, ging man zur Domestikation über. Im Aussehen ähneln diese frühen Hausentenbestände jedoch noch sehr der Wildform. Die Schriftquellen des frühen Mittelalters werfen ein unterschiedliches Licht auf den Stand der Entenhaltung: im den Volksrechten der Salfranken (um 510) werden bereits ‚zahme Enten’ genannt, im „Capitulare de villis“ Karls des Großen (um 812) werden Enten nicht unter dem Hausgeflügel, sondern nur als Ziergeflügel aufgeführt. Enten treten als ‚echte’ Haustiere demnach erst seit dem späten Mittelalter bzw. der frühen Neuzeit auf. Die modernen Hausentenrassen sind erst ein Züchtungserfolg der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.

Stockentenerpel und Wildgans.

Aus dem Vogelbuch Friedrichs II. Italien, um 1260.Biblioteca Apostolica Vaticana,

Codex Vaticanus, Ms. Pal. Lat. 1071, Süditalien, fol. 19r.

Am Anfang der Nutzungsgeschichte der Taube stehen Fleisch-, Feder- und Dungproduktion. Die mittelalterliche Taube ähnelte der heutigen verwilderten Haustaubenpopulation. Für die Haltung sind spezielle Taubenschläge für das Mittelalter nachweisbar. Kleinere Taubenschläge waren teils in Dächer, Torhäuser oder Türme etc. integriert, die großen Exemplare standen üblicherweise frei. Der in Massen anfallende Dünger sowohl im Taubenschlag als auch in der Umgebung (durch die ein- und ausfliegenden Tauben) war wertvoll, führte aber wohl auch oft zu Beschwerden der unmittelbaren Nachbarn. Die Tauben waren auch oft lästig, wenn auf angrenzenden Feldern das Saatgetreide ausgebracht wurde. Die Taubenschläge der kleinbäuerlichen oder Nebenerwerbshaltung beherbergten wie oben beschrieben allerdings wohl nur wenige Paare. Das „Vogelbuch“ Konrad Gessners von 1555 beschreibt bereits eine große Formenvielfalt der Hautauben in der Ausfärbung sowie bezüglich der Sonderbildungen des Kopf- und Beingefieders – Beginn der Liebhaberzucht. In den Niederlanden werden für das 16. Jahrhundert erste Taubenzuchtvereine beschrieben.

Verschiedene Tauben.

Das Falkenbuch Friedrichs des II zeigt in verschiedenen Inllustrationen die

Haustaube, die Hohltaube, die Ringeltaube und die Turteltaube.

Aus dem Vogelbuch Friedrichs II. Italien, um 1260.Biblioteca Apostolica Vaticana,

Codex Vaticanus, Ms. Pal. Lat. 1071, Süditalien, fol. 11r.

Links: Vogelfang mit reusenartigen

Fangkörben, rechts: Taubenschlag.

Lilienfeld, Österreich, Stiftsbibliothek: Codex 151, fol. 221v, um 1350

Kaninchen

Die echte Domestikation des Kaninchens setzte erst im frühen Mittelalter ein. Das Wildkaninchen kam ursprünglich im äußersten Südwesten Europas, auf der Iberischen Halbinsel und in Nordwestafrika vor. Möglicherweise wurden Kaninchen bereits in der frühen und mittleren Bronzezeit auf der Iberischen Halbinsel domestiziert. In den letzten drei Jahrhunderten v. Chr. kam es zu einer gezielt durch den Menschen geförderten Ausbreitung des Wildkaninchens im Mittelmeergebiet, so z B. auf den Balearen und auf Korsika. Auf den Inseln dienten sie möglicherweise als leicht erjagbarer Proviant für Seeschiffe.

Ein Bestiarium

aus dem 13. Jahrhundert zeigt Hasen (oder Kaninchen?) in einer sehr typischen

allegorischen Anordnung:

die vier Tiere ‚teilen’ sich gemeinsame Ohren.

Bodleian Library, Oxford. M.s. Bodley 764. England, um 1250

Nach Italien kamen die Kaninchen laut der römischen Landwirtschaftsliteratur im 1. Jh. v. Chr. und wurden dort gezielt (zusammen mit Wildhasen) in sogenannten Leporarien (Hasengehegen) gehalten. Hierbei handelte es sich noch nicht um eine Haustierhaltung, sondern um die Haltung von gefangenen Wildtieren, die noch keinen Fortpflanzungsbeschränkungen im Sinne einer Zuchtwahl unterworfen sind. Die Gehege ermöglichten eine halbwegs naturnahe Haltung der Tiere. Die Kaninchenhaltung war aufwändiger als die Hasenhaltung, da Mauern bzw. tiefverankerte Befestigungen nötig waren, um die Tiere daran zu hindern, sich aus dem Gehege herauszugraben. Andererseits haben Kaninchen eine höhere Reproduktionsrate und so erwies sich ihre Haltung als ‚produktiver’. Um aufwändige Gehegemauern zu umgehen, wurden Leporarien auch auf kleineren Inseln in Flüssen und Seen angelegt.

Die Gehegehaltung von Kaninchen (und Hasen) wurde über die römischen Provinzen in der Kaiserzeit und im Frühmittelalter nach West- und Mitteleuropa verbreitet. Über die extensive Gehegehaltung wurde dann die eigentliche Domestikation vollzogen, vermutlich zuerst in Frankreich. Hier ist die Kaninchenhaltung in Klöstern im Frühmittelalter belegbar.

Hoch- und Spätmittelalter: Neben der ‚konventionellen’ Fleischproduktion erhielt hier die Kaninchenzucht noch eine besondere Bedeutung, da Kaninchenembryonen und -Neugeborene (die im Unterschied zu Hasen nackt und blind zur Welt kommen) als sogenannte laurices als bevorzugte Fastenspeise der Mönche verspeist wurden: mit Erlaubnis des Papstes wurden diese sogenannten laurices nicht als Fleisch gewertet und erlaubten somit das Umgehen des Fleischverbotes während der Fastenzeit. Ihre erste Erwähnung in Deutschland finden Kaninchen im Jahre 1149, als Abt Wibald von Corvey seinen Amtsbruder Gerald von Solignac um die Überlassung von zwei Kaninchen-Paaren bittet. Außer zur Fleischerzeugung züchtete man Kaninchen auch zur Gewinnung wärmender Felle. Der Dung war wie bei den anderen Kleinvieharten willkommen zur Steigerung der Bodenfruchtbarkeit in den Gärten. Um 1300 entsprach der Wert eines Kaninchens etwa dem eines Ferkels.

Die extensive Gehegehaltung diente dann vor allem dem Jagdvergnügen der jeweiligen Grundherren – in den Gehegen wurden die Tiere mit Frettchen und kleinen Terrier- oder Teckel-ähnlichen Jagdhunden aufgestöbert, mit der Hetzmeute gejagt und dann mit dem Bogen erlegt. Diese Gehegehaltung von Kaninchen erlebte im Spätmittelalter eine besondere Blütezeit. Für die Jagd wurden Wildkaninchen bzw. verwilderte Hauskaninchen gezielt auf Inseln ausgesetzt, zum Beispiel auf Amrum (um 1230) und Texel. Eine Insel im Schweriner See wird bereits um 1407 als Kaninchengarten (später Kaninchenwerder) erwähnt. In diesen Freigehegen behielten die Kaninchen ihre natürlichen Eigenschaften, was sie als jagdbares Wild attraktiver machte. Andererseits ermöglichte die Inselhaltung auch eine Art extensiver ‚Massenproduktion’, wie aus Schriftquellen des hohen und späten Mittelalters aus Friesland belegbar ist. Hier wurden im 14. Jh. pro Jahr ca. 5000 Kaninchen von Berufsjägern aufgebracht und deren Felle verkauft. Das heutige europäische Wildkaninchen stammt von diesen gezielt im Mittelalter in Wildgehegen angesiedelten Kaninchenpopulationen ab.

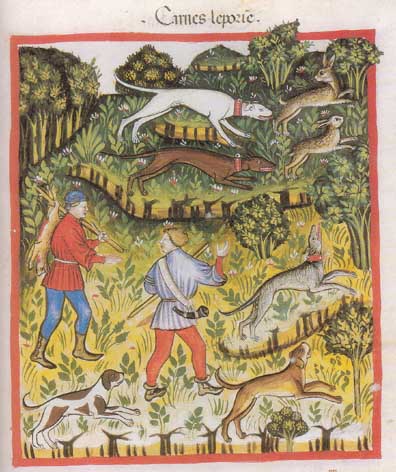

Darstellung einer Hetzjagd auf

Hasen oder Kaninchen. Aus einem Gesundheitsbuch des 14. Jh.

Tacuinum sanitatis, Wien Österreichische Nationalbibliothek, Cod. Vindob.

S. n. 2644, Oberitalien um 1390, folio 72r

Die zeitgenössische Jagdliteratur, beispielsweise das weitverbreitete Jagdbuch des Gaston Phoebus (1331 – 1391), zeigt eine Vielzahl von unterschiedlichen Methoden, die Kaninchen aus ihren Bauen aufzustöbern und sie mit verschiedenen Fang- und Leitzäunen in bestimmte Areale zu treiben bzw. sie direkt in Fallen zu ergreifen. Die Kaninchenjagd mit Hilfe von Frettchen oder Hunden und das nachfolgende Erlegen mit dem Bogen bzw. anscheinend auch mit spezialisierten ‚Jagdkeulen’ scheint viel von höherstehenden Damen betrieben worden zu sein, zumindest finden sich dafür mehrere zeitgenössische Abbildungen. Andererseits könnten Abbildungen von Kaninchen in Gärten, wo sie dann auch von Frauen mit Fallen gefangen werden, daraufhin weisen, dass wie beim Geflügel überwiegend die Frauen verantwortlich für die Haltung dieses Kleinviehs waren.

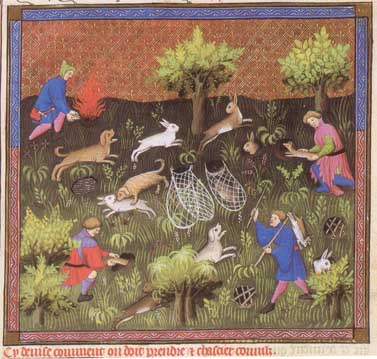

Die Illustration aus einem spätmittelalterlichen

Jagdbuch zeigt die verschiedenen Möglichkeiten, die Kaninchen aus ihrem

Bau hochzutreiben:

mit Feuer, Treibern und eingesetzten Frettchen (besonders bemerkenswert der

Maulkorb des Tieres!).

Einige Ausgänge des Kaninchenbaus sind mit Stöcken oder Abdeckungen

verlegt, an den anderen Netzfallen ausgestellt.

Entwichene Tiere werden mit Hunden erlegt.

Man beachte auch die weißen Kaninchen neben den wildfarbenen Tieren.

Aus einer illustrierten Handschrift des Livre de la Chasse des Gaston Phoebus

(1331-1391).

Livre da la Chasse des Gaston Phoebus. Bibliothèque nationale, Paris,

Ms. fr. 616, 1405-1410, fol. 92r

Ein Frettchen (oder ein Teckel-artiger

Hund) treibt Kaninchen aus ihrem Bau.

Luttrell Psalter, London, British Library, Add. Ms. 42130, fol. 176v. England

um 1330-1340

Wann die extensive Haltung in die intensive Haltung übergegangen ist, ist nur sehr schwer zu belegen. Im zeitgenössischen Bildgut sind Hase und Kaninchen nur schwer zu unterscheiden (Wildhasen waren im Unterschied zum Wildkaninchen in Mitteleuropa heimisch, so dass sie sicherlich auch bejagt wurden). Kaninchen sind allerdings dann deutlich abzugrenzen, wenn auch die Lebens- oder Haltungsform dargestellt wird – nur die Kaninchen leben in selbst errichteten Höhlen, Hasen graben nur seichte Erdmulden (Sassen). Wesentlich für die intensive Haltungsform war, dass man dem Kaninchen die unterirdische Lebensweise unmöglich machte, denn erst damit war die Kontrolle der Fortpflanzung zu züchterischen Zwecken möglich. Die zeitgenössischen Abbildungen zeigen künstlich aufgeworfene Hügel und spätestens ab dem Spätmittelalter eingezäunte Gehege mit abschließbaren, aufwändigen Torkonstruktionen. Bei der Verbreitung des Hauskaninchens kam den sich über Mitteleuropa ausbreitenden Ordensgründungen beispielsweise der Benediktiner- und Zisterzisiensermönche eine wichtige Rolle zu, da sie auf die Kaninchenzucht wie oben erwähnt besonderen Wert legten. Ab dem 15. Jahrhundert gelten die Hochmeister des Deutschen Ordens als Förderer der Kaninchenzucht. Spätestens dem 16. Jahrhundert wird auch die gezielte Zucht auf andere Farben als die Wildfarben erwähnt (schwarze, weiße, gescheckte Varianten etc.), so dass hier wie bei den Tauben auch ein ‚Liebhaberaspekt’ in den Zuchtbemühungen kenntlich wird. Besonders gefärbte Kaninchen werden allerdings auch schon in einer Abbildung eines Gesundheitsbuches aus dem 14. Jahrhundert (Tacuinum sanitatis) illuminiert. Aus englischen mittelalterlichen Quellen ist ersichtlich, dass neben dem 'gemeinen' wildfarbenen auch schon speziell Kaninchen mit silbergrauem oder schwarzem Fell gezüchtet wurden, deren Pelz für die Bekleidung höherstehender Persönlichkeiten gefragt war. Da in England die Kaninchenhaltung besonders florierte und Kaninchenpelze aus England nach Mitteleuropa und Skandinavien in großem Maße exportiert wurden, sind hierüber auch die meisten Quellen zusammengetragen worden (East Anglia: Bailey, 1988), die in einem eigenen Abschnitt gesondert beschrieben werden sollen.

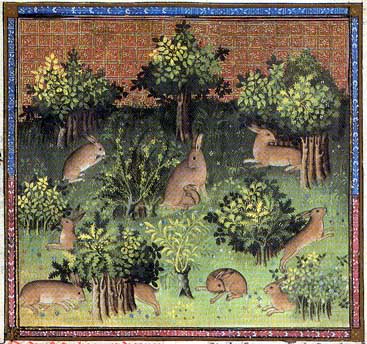

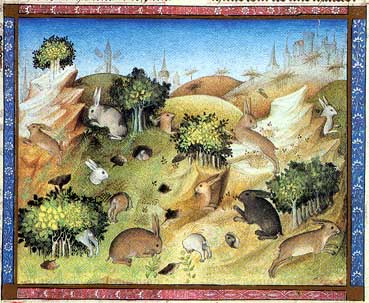

Das mittelalterliche Jagdbuch

des Gaston Phoebus illustriert anschaulich die unterschiedlichen Lebensweisen

von Hasen (links) und Kaninchen (rechts):

obwohl die Tiere vom Typus her kaum zu unterscheiden sind, weist die rein "oberirdische"

Lebensweise eindeutig auf Hasen

und der Bau von Gängen und Löchern auf Kaninchen hin.

Livre da la Chasse des Gaston Phoebus. Bibliothèque nationale, Paris,

Ms. fr. 616, 1405-1410, fol. 24 v (Hasen) und 26v (Kaninchen)

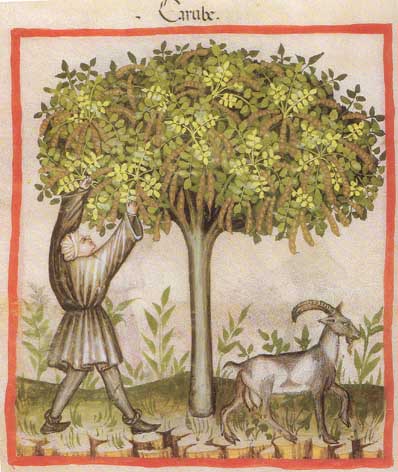

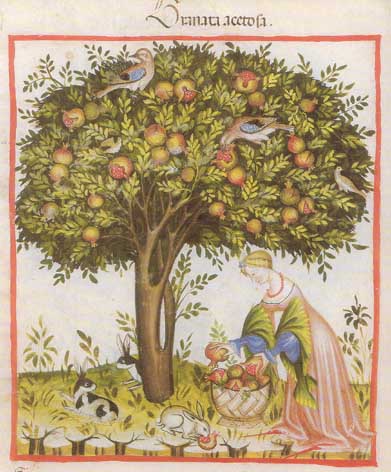

Die Darstellung eines Granatapfelbaums

aus einem Gesundheitsbuch des 14. Jahrhunderts zeigt deutlich,

dass hier neben einer wildfarbenen Form auch bereits schwarz-weiß gefleckte

Kaninchen vorkamen.

Tacuinum sanitatis, Wien Österreichische Nationalbibliothek, Cod. Vindob.

S. n. 2644, Oberitalien um 1390, folio 65r

Mittelalterliche Kaninchenhaltung in England (nach: Baily, 1988)

Wie in Mitteleuropa wurde das Kaninchen auch in England im Laufe des 13. Jahrunderts gezielt angesiedelt; geistliche Orden spielten auch hier eine Rolle in der Verbreitung. Gegen Ende des 13. Jahrhunderts werden Kaninchengehege (cunicularia oder rabbit warrens; vergleiche das deutsche Kaninchenwerder) häufiger erwähnt. Die Ansiedlung von Kaninchen erfolgte gezielt an trockenen Orten mit geeignetem Boden für das Anlegen der Baue, häufig an leicht abschüssigem Gebiet, da die Tiere offensichtlich Probleme mit der Anpassung an das relativ feuchte und kühle Klima in England hatten. Das Anlegen von Kaninchengehegen machte so Flächen, die für die Ackerbewirtschaftung unbrauchbar waren, profitabel und wurde wohl auch gezielt zu diesem Zweck genutzt; insbesondere nach der großen Pestepidemie im 14. Jahrhundert, als wegen des krankheitsbedingten Bevölkerungsrückgangs ländliche Flächen ansonsten ungenutzt blieben. Kaninchen wurde auch in besonders umhegten Forstabschnitten angesiedelt, oft zusammen mit Schalenwild.

Darstellung eines Kaninchenbaus

aus dem sogenannten Macclesfield-Psalter.

Cambridge, Fitzwilliam Museum, MS 1-2005), England um 1340

In den mittelalterlichen Schriftquellen taucht die Kaninchenhaltung

vorwiegend indirekt auf, nämlich durch Auflistung von Einnahmen der Gehege,

d.h. Einkünfte aus den jährlich getöteten Tieren, die sowohl

Fleisch als auch Pelz lieferten. In den meisten Gehegen der Region East Anglia

wurden selten mehr als 3000 Tiere pro Jahr getötet, einige sehr große

lieferten jedoch bis zu 36.000 Tiere pro Jahr. Allerdings war der 'Ertrag' sehr

variabel und hing stark von einer umsichtigen Bewirtschaftung ab. Anscheindend

stellte das oft nicht ausreichende Winterfutter

ein Problem dar, ebenso starke Kälte- oder Nässeperioden sowie Krankheiten.

Als Winterfutter wurde dann wohl teilweise Ginster gezielt um die Kaninchengehege

angepflanzt, was gleichzeitig als Begrenzung gegen die unkontollierte Ausbreitung

der Kaninchen sowie gegen das Eindringen von Wilddieben genutzt werden konnte.

Hafer wurde ebenfalls oft zugefüttert. Die Krankheiten

werden oft nicht speziell beschrieben, es taucht aber das Wort murrain

auf (generell für eine 'Pest' gebraucht, aber auch für Rotlauf - eine

bakterielle Krankheit) und einige Erwähnungen lassen auf Kokzidiose (eine

parasitäre Erkrankung, die durch Einzeller verursacht wird) oder Leberegelbefall

schließen.

Mit der erfolgreichen Etablierung der Kaninchengehege wurde deren Bewirtschaftung

vom Grundherren dann meist an eine speziell bestallten rabbit

warden (Kaninchenhüter) vergeben. Dessen wichtigste Aufgabe

war es, den fortlaufenden Bestand im Gehege so zu sichern, dass jährlich

genügend Tiere geschlachtet werden konnten. Dies beinhaltete auch die Abwehr

von Wilddieberei was vor allem im 14. und 15. Jahrhundert in England

zu einer Art 'Volkssport' wurde (selbst Kleriker erscheinen in den Gerichtslisten

als Wilddiebe), teilweise gab es sogar überregional agierende Wilddieb-Banden.

An größeren Kaninchengehegen wurden deshalb sogar Wachtürme

oder Wehrbauten errichtet. Die überzähligen Tiere

wurden aus den Gehegen meist mit Netzen weggefangen oder aber durch speziell

eingesetzte Jagd-Frettchen aus ihren Bauen ausgetrieben und dann eingefangen.

Die meisten Kaninchenhüter hielten ihre eigenen Jagdfrettchen, für

die großen Anlagen wurden wohl aber auch gezielt Frettchenjäger angeheuert.

Auch die Wilddiebe arbeiteten oft mit Frettchen und der der Besitz von Netzen

und Frettchen wurde vielen Wilddieben zum Verhängnis, wenn die Obrigkeit

dies nachweisen konnte. Daneben wurden auch speziell abgerichtete Jagdhunde

eingesetzt. Neben dem Verlust von gewilderten Kaninchen richteten die Wilddiebe

häufig zusätzliche Schäden an, indem sie Kaninchenbaue aufgruben

oder Ausgänge blockierten, (Ginster-)Hecken zerstörten etc. und damit

die Struktur des Geheges empfindlich störten. Ähnliche Verluste

wurden durch kaninchenjagende Wildtiere angerichtet, in den Quellen werden hier

Fuchs, Mauswiesel, Marder, Wildkatze und Iltis erwähnt. Diesen tierischen

Wilddieben wurde dann mit Hilfe von Fallen und Schlingen nachgestellt und dem

Kaninchenhüter wurden zusätzliche Ausgaben für die Fuchs- und

Iltisjagd zugestanden. Aus den Gehegen entwischte Kaninchen richteten ihrerseits

ebenfalls erheblichen Flurschaden an, wie aus

den zeitgenössischen Quellen hervorgeht. Die Baue dieser verwildernden

Kaninchen machten die entsprechend durchsetzten Ackerflächen teilweise

unnutzbar. Beschwerden beim jeweiligen Grundherren führten dazu, dass diese

wilden Baue entweder gezielt bejagt und nachfolgend verstopft wurden, oder aber

diese Flächen wurden dem ursprünglichen Gehege zusätzlich einverleibt,

weil der Ertrag aus der Kaninchenhaltung im ausgehenden 14. und dann im 15.

Jahrhundert oft größer war als die sonstige landwirtschaftliche Nutzung

(u.a. deshalb, weil die Kaninchenhaltung weniger personalintensiv war).

Die Abbildung zeigt das Austreiben

der Kaninchen durch Frettchen und das Einfangen durch einen Flechtkorb oder

ein gespanntes Fangnetz.

Besonders auffällig ist, dass die beiden Jägerinnen hier Frauen sind.

Aus dem sogenannten Queen Mary Psalter, London, British Library, Ms. Royal 2.B.

VII. England, um 1310, fol. 155v

Die Abbildung zeigt das Austreiben (und Töten?) der Kaninchen mit keulenartigen

Jagdinstrumenten.

Aus dem sogenannten Queen Mary Psalter, London, British Library, Ms. Royal 2.B.

VII. England, um 1310, fol. 156vr

Im 14. Jahrhundert scheint die Kaninchenhaltung dann fest etabliert, die Bestands- und Ertragszahlen nehmen gegen Ende dieses Jahrhunderts deutlich zu. Während das Fleisch anfangs noch überwiegend für die Küche des jeweiligen Grundherrns genutzt wurde, erzielt Kaninchenfleisch jetzt relativ gute Preise, deshalb wurden die Tiere nun zunehmend auf lokalen und auch ferneren Märkten (wie London) abgesetzt. Lebende (Zucht-)Kaninchen waren beliebte und geschätzte Geschenke für Freunde, Günstlinge oder Lehensherren. Nach der großen Pestepidemie erstarkte das Bürgertum, entsprechend stieg auch der Bedarf nach erschwinglichen Pelzen, so dass zunehmend auch die Felle einen bedeutenden Anteil des Ertrags aus der Kaninchenhaltung darstellten. Wie bereits erwähnt, wurden neben den wildfarbenen auch silbergraue und schwarze Kaninchen gezüchtet. Diese Spezialfarben waren selbst bei höherstehenden Persönlichkeiten als Futter und Besatz von Kleidungsstücken beliebt, so soll Heinrich VII (1457 - 1509) ein Nachtgewand besessen haben, dass mit schwarzem Kaninchenfell besetzt war. Ungefähr gegen Mitte des 15. Jahrhunderts soll sogar Kaninchenpelz aus England den Import des vorher favorisierten russischen Eichhörchenpelzes ("Feh") in Nordwesteuropa verdrängt haben. Von London aus wurden englische Kaninchenfelle vor allem in die Niederlande, aber auch bis nach Danzig und das Baltikum exportiert. In London wurden (vemutlich minderwertige) Kaninchenfelle auch geschoren und zu Filz verarbeitet, der ebenfalls exportiert wurde, z. B. nach Calais und wiederum in die Niederlande. Kaninchenleder wurde im 15. Jahrhundert von Handschuhmachern gerne verwendet.

Ausgewählte Beispiele mittelalterliche Rechtsvorschriften

zur Kleinviehhaltung

Besonders bezüglich der Geflügelhaltung existieren besondere

Rechtsvorschriften, die durch die Tiere verursachten Schäden regulieren.

Hierbei wird vor allem geregelt, wie weit sich die Vögel ungehindert vom

Hof bewegen dürfen – um zu verhindern, dass nachbarliche Gärten und

Felder verwüstet oder abgeerntet werden. Viele Rechtsbücher definieren

diese Entfernung so weit, wie die auf den Dachfirst gestiegene Bäuerin

einen Gegenstand vom Dach werfen kann; z. B. eine Sichel, einen Hammer oder

ein Ei im Kopftuch. Die heute seltsam anmutenden vorgeschriebenen ‚Wurfgeschosse’

und ‚Wurfpositionen’ sollten den straffreien Bewegungsraum des Kleinviehs soweit

einschränken, dass es möglichst gar nicht erst zur Verletzung der

nachbarlichen Rechte kam. Dass meist die Bäuerin erwähnt wird, weist

daraufhin, dass üblicherweise sie die Verantwortliche für die Geflügelhaltung

ist.

Im Sachsenspiegel wird vorgeschrieben, dass Schweine oder Gänse nicht gepfändet

werden dürfen, auch wenn sie die Felder eines anderen Besitzers verwüsten

oder dessen Korn fressen. Der Geschädigte darf aber seine Hunde auf sie

hetzen und diese dürfen die eingedrungenen Tiere tot beißen, ohne

dass der Grundherr dafür bestraft werden kann. Für Gänse im fremden

Kornfeld gibt es auch diese Vorschrift: ... „und wer Gänse hat, die

über die Hecke fliegen, denen soll man den Kopf durch den Zaun stoßen,

ihren Hintern darüberwerfen und sie so hängenlassen. Kommt sie los,

soll sie frei sein.“ (15. Jh, Schweizer Weistum). Wer ein Huhn auf seinem

Feld einfing, sollte nach einem Weistum des 16. Jahrhunderts dem Federvieh den

Kropf aufscheiden, das daraus entnommene gefressene Korn ausstreuen und das

dann so zugerichtete Huhn dem Besitzer zufliegen lassen.

Insgesamt regulieren diese Vorschriften einerseits ein halbwegs ‚beschwerdefreies’

nachbarliches Miteinander, sind andererseits aber auch hochgradig symbolisch

und bieten gleichzeitig Raum dafür, dem Ärger über umherstreunendes

Kleinvieh Luft zu machen.

Auch die Abgabe von des Kleinviehs wird zum Beispiel im Sachsenspiegel geregelt:

der Fleischzehnt inklusive Hühnerzehnt ist am Johannestag (24. Juni) fällig,

der Gänsezehnt an Mariä Himmelfahrt (15. August), am Bartholomäustag

(24. August) allerlei Zins und Pflege einschließlich Eiern.

Termine anhand der jeweiligen

Heiligentage für die Abgabe des Fleisch-, Gänse- und Eierzehnts.

Aus der Heidelberger Handschrift des Sachsenspiegels. Jh;

Ruprecht Karls Universität Heidelberg, Cod. Pal. germ. 164, Ostmitteldeutschland,

Anfang 14. Jh.

Ein Grundbesitzer darf seine

Hunde auf fremde Gänse hetzen, die in sein Grundstück eingebrochen

sind.

Man beachte auch die Darstellung der Schweine mit typischer "Mähne".

Aus der Wolfenbütteler Handschrift des Sachsenspiegels;

Herzog August BibliothekWolfenbüttel, Ms. Aug. 3.1., fol.4, 3. Viertel

14. Jahrhundert.

Dieser Artikel erschien bereits in gekürzter Form in:

Hirschberg, R. M. (2011) Kleinvieh macht auch Mist - Geflügel, Kaninchen

und andere Kleintiere im Mittelalter.

Karfunkel - Zeitschrift für erlebbare Geschichte 93: 62-67 (ISSN 0944-2677)

Die Bilder des Codex 151, Lilienfeld sind alle entnommen von der Seite des Instituts für mittelalterliche Realienkunde (Imareal): http://tethys.imareal.oeaw.ac.at/realonline/

Quellen und weiterführende Literatur:

Richard Barber. Bestiary. Boydell Press, Woodbridge, 1999

Mark Bailey. The rabbit and the medieval east anglian economy. The Agricultural History Review (1988) 36: 1-20.

Norbert Benecke. Der Mensch und seine Haustiere – Die Geschichte einer jahrtausendealten Beziehung. Theiss, Stuttgart, 1994

Siegfried Epperlein. Bäuerliches Leben im Mittelalter – Schriftquellen und Bildzeugnisse. Böhlau, Kölln, 2003

Christian Keitel. Leib- und Hühnerbücher. Internet-Publikation: http://www.uni-tuebingen.de/ifgl/veroeff/digital/serquell/leibbuch.htm (28.01.2011)

Jagdbuch des Mittelalters. Gaston Phoebus – Livre de la Chasse. Glanzlichter der Buchkunst, Bd. 4. Akademische Druck- und Verlagsanstalt, Graz, 2000

Lexikon des Mittelalters. Deutscher Taschenbuch Verlag, 2002

Kurt Lindner. Queen Mary's Psalter. Reihe: Die Jagd in der Kunst. Hrsg. Kurt Sternelle. Verlag Paul Parey, Berlin, 1966

Frank Meier. Mensch und Tier im Mittelalter. Thorbecke Verlag, Ostfildern, 2008

Werner Plarre. Die Rückzüchtung eines mittelalterlichen Weideschweines im Museumsdorf Düppel, Berlin. Archaeology of the Bronze and Iron Age, Proceedings of the International Archaeological Conference Százhalombatta 3.-7. October 1997, edited by Erzsébet Jerem and Ildikó Poroszlai, Archaeolingua, Budapest 1999, 367 - 376

Joyce E. Salisbury. The beast within – animals in the middle ages. Routledge, London, 1994

Hans Hinrich Sambraus. Atlas der Nutztierrassen. 3. Aufl. Verlag Eugen Ulmer, 1989

Peter C. A. Schels. Mittelalterlexikon. Internetpublikation: http://u0028844496.user.hosting-agency.de/malexwiki/index.php/Hauptseite (31.08.2010)

Tacuinum sanitatis in medicina. Glanzlichter der Buchkunst, Bd. 13. Akademische Druck- und Verlagsanstalt, Graz, 2004

Weideschweine – ein historischer Überblick. Internetpublikation: http://www.weideschweine.de/geschichte.html (28.01.2011)