Orden und Heilkunde

Ruth M. Hirschberg

Berlin, April 2013

Der altruistische Ansatz, Menschen zu unterstützen, die wegen ihres Alters, Krankheitsbeschwerden oder sozialer Umstände Hilfe benötigen, ist wohl in allen Gesellschaften und Religionen verbreitet gewesen. Anthropologische Forschungsergebnisse lassen darauf schließen, dass schon in frühmenschlichen Gruppen die Pflege von Gefährten Teil des sozialen Gefüges gewesen ist. Aus den archaischen Hochkulturen ebenso wie aus dem antiken Griechenland und römischen Reich sind heilkundliche Schriften bekannt, ebenso sind dort bereits ‚pflegende’ Berufe wie Krankenpfleger, Geburtshelfer oder Ammen benannt. Römische Krankenhäuser, die Valetudinarien, die insbesondere für die Gesunderhaltung von Legionären und Sklaven gedacht waren, entstanden in größerer Zahl erst nach der Mitte des 1. Jahrhunderts n. Chr. Die Entwicklung der organisierten Pflege von Pilgern, Armen und Kranken ebenso wie die Errichtung der ersten echten Krankenhäuser ist eng mit der Entwicklung der (früh-)christlichen Kirche und der Ausbildung der so genannten Pflegeorden verbunden.

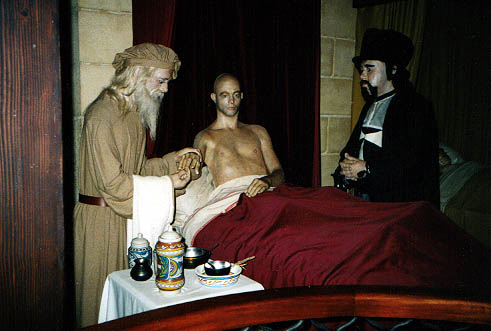

Seelsorge am Krankenbett -

spätmittelalterlicher Hospitalsalltag auf Malta

Diorama aus der Daueraustellung in der Sacra Infermeria, La Valetta, Malta (Foto:

Joachim Meinicke)

Arzt und Ordensritter am Krankenbett - frühneuzeitlicher

Hospitalsalltag auf Malta

Diorama aus der Daueraustellung in der Sacra

Infermeria, La Valetta, Malta (Foto: Joachim Meinicke)

Frühchristliche Anfänge

Mit der Verbreitung des Urchristentums tritt dann der Begriff der tätigen Nächstenliebe oder Karitas auf, in dem die Liebe zu Gott gleichgesetzt wird mit der Liebe zum Nächsten. Bedeutsam ist hier der Bibelabschnitt Mt 25,31 – 46, insbesondere Zeile 40: „Wahrlich, ich sage euch, wenn ihre einem der geringsten dieser meiner Brüder getan habt, habt ihr es mir getan.“ Diese christlich motivierte Zuwendung zum Nächsten verbreitete sich zunächst in den urchristlichen Gemeinden. Die Fürsorge galt allen Hilfsbedürftigen, also Armen und Kranken genauso wie Witwen, Waisen und Fremden. Erste Berichte über christliche Fürsorgeeinrichtungen stammen von Aristides von Athen aus dem Jahr 140 n. Chr. Mit der zunehmenden hierarchischen Strukturierung der christlichen Kirche im Laufe der ersten Jahrhunderte n. Chr. entstand dann das Diakonat, ein Rat von Ältesten, die dem jeweiligen Bischof untergeordnet waren. Innerhalb der Gemeinden wurde die Versorgung der Armen und die Pflege der Kranken von diesem Diakonat koordiniert und stellte damit die erste organisierte Fürsorgeform im westeuropäischen Raum dar.

Ordensregeln und erste Pilgerhospize

Seit 300 n. Chr. verließen immer häufige

einzelne Christen am Nil die üppige Flussoasen und die ‚Fleischtöpfe’

Ägyptens. Zu ihnen gehörte zum Beispiel der Hl. Antonius (um 251 –

356), der ein Leben in Bedürfnislosigkeit als Einsiedler in der Wüste

suchte. Um diese Einsiedler sammelten sich bald fromme Gemeinschaften, die sich

anfangs nur zum Gebet vereinigten und sonst einzeln in Zellen lebten. Viele

Pilger besuchten in dieser Zeit nicht nur die heiligen Städten in Jerusalem,

sondern auf dem Rückweg dann auch die Einsiedeleien in Ägypten.

Einer der Besucher der ägyptischen Einsiedeleien war Basilius der Große

(um 330-379), der zurück in seiner Heimat in Kleinasien bei Caesarea eine

Einsiedler-Gemeinschaft nach ägyptischem Vorbild gründete. In enger

Nachbarschaft dieses durch Basilius gegründeten und geleiteten ‚Mönchdorfes’

lebten zahlreiche Hilfsbedürftige in einer Art Hospiz – sozusagen

das erste Krankenhaus mit dem Einsatz von festen Krankenpflegern und festen

Regeln, die so jahrhundertlang in der Ostkirche als Basilianer-Ordnung

gültig war. Nach Caesarea wurden im oströmischen Reich weitere Fremden-

(Xenodochium) und Krankenherbergen (Nosokomeion) gegründet, so in Edessa

(375), Antiochia (vor 398) oder Ephesus (451).

Im weströmischen Gebiet entwickelte der Bischof Augustinus von Hippo (354-430)

für diese nordafrikanischen Einsiedlergemeinschaften ebenfalls Regeln,

die so genannte Augustiner-Regel (388), die für die weströmische

Kirche auf Jahrhunderte zu den beliebtesten Ordnungen auch der sich bald entwickelnden

Pflegeorden zählen sollte.

Als dritte wichtige Regel der Pflegeorden ist die Benediktiner-Regel

zu nennen. Sie geht auf Benedikt von Nursia (480-547) zurück, der unter

dem Motto „ora et labora“ (bete und arbeite) ebenfalls Gehorsam, Armut und Keuschheit

propagierte, im Unterschied zu den vorherig genannten Regeln jedoch auf Einsamkeit

verzichtete und ein gemeinsames Leben befürwortete. Auch er legte Regeln

zur barmherzigen Pflege von Armen und Kranken fest.

Das System dieser Hospize, die demnach noch nicht den Krankenhäusern nach

heutigem Verständnis sondern eher Herbergen für Fremde und Kranke

entsprachen, breitete sich um das 4. Jahrhundert im Römischen Reich aus,

insbesondere durch die dem Kirchenvater Hieronymus nahestehende Römerin

Fabiola († 399). Sie sorgte dafür, dass Kranke und Arme auf den Straßen

eingesammelt und dann im Hospiz gepflegt wurden.

Pilgerherbergen (hospitiae pauperum) gab es im Folgenden

an allen größeren Pilgerstraßen, vor allem in den für

Seereisen gewöhnlich gewählten Hafenstädten. Diese Hospize waren

für die Pilger gedacht und umfassten zu jener Zeit Herberge, Gasthaus,

Sozialstation und Obdachlosenasyl. Sie waren in der Regel als Stiftung wohlhabender

Landesherren ins Leben gerufen und hatten demzufolge meist nationalen Charakter,

waren also nur für die eigenen Landsleute zugänglich. (vergleiche

hierzu auch: Hospitäler und Heilmethoden der Johanniter.

Teil 1)

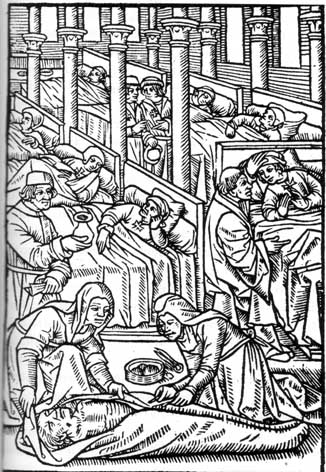

Ärzte und Schwestern bei der Versorgung

der Kranken und beim Einnähen der Leiche eines Verstorbenen.

Die Kranken tragen spezielle Spitalskleidung mit Kreuzen, was auf ein Hospitaliter-

oder ein Heilig-Geist-Krankenhaus hinweisen könnte.

Bildquelle: Anonymer Holzschnitt, um 1500. Philadelphia Museum of Art, Philadelphia

(entnommen aus: Goerke, 1998)

Hochmittelalter: Entstehung der Pflegeorden

Im Hochmittelalter entstanden

in Europa Universitäten, an denen bereits früh Medizin als Studienfach

aufgenommen wurde. Die tägliche Pflege Armer, Schwacher und Kranker blieb

jedoch die Domäne vor allem der christlichen Ordensgemeinschaften, von

denen die meisten im 11. bis 13. Jahrhundert entstanden. Als mit den Kreuzzügen

Krankheiten wie Lepra und im 14. Jahrhundert die Pest nach Europa eingeschleppt

wurden, wurden spezielle Spitäler errichtet, in denen weltliche

oder christliche Orden sich um die Erkrankten kümmerten. Insbesondere haben

sich die Johanniter (später auch Malteser), Lazarener, Antoniter, Franziskaner

(auch: Minderbrüder oder Minoriten), Dominikaner und Augustiner der Krankenpflege

zugewandt und können damit als Pflegeorden zusammengefasst werden.

Auch die Benektiner, Zisterzisienser oder Prämonstratenser unterhielten

Armenhospize, Hospize für reiche Besucher sowie so genannte Infirmarien

für kranke Mönche sowie separate Häuser für kranke Laienbrüder

oder Lepra-Kranke, wie den entsprechenden Klosterplänen entnommen werden

kann – als prominentestes Beispiel ist der Klosterplan der Benektiner von St.

Gallen zu nennen (entstanden um 820).

Dazu kamen diverse christliche Laiengemeinschaften, wie beispielsweise die Beginen

(siehe auch: Die Beginenbewegung - Frauenversorgungswerk,

Minnemystik und Ketzerverfolgung), die sich ebenfalls der Armen- und Krankenpflege

widmeten.

Auch die so genannten Dritten Orden oder Tertiaren, die als Laien-Gemeinschaften

den jeweiligen Haupt-Orden wie Franziskanern oder Prämonstratensern zugeordnet

waren, verfolgten barmherzige Ziele.

Krankenhausgebäude (Infirmarium) des

Benediktinerklosters Benediktbeuren, erbaut im Jahre 1678.

Kupferstich von M. Wening, 1701; in: Topographia Bavariae, 1701

(entnommen aus: Goerke, 1998)

Im Folgenden sollen die Orden detaillierter vorgestellt werden,

die sich besonders um Krankenpflege und Hospitalsbau verdient gemacht haben.

Hospitaliter: Johanniter und Malteser

Der älteste Ritteroden, der im Jahre 1113 bzw. 1137 den päpstlich beurkundeten geistlichen Ordensstatus „Hospitaliter des Hl. Johannes von Jerusalem“ erhielt, geht auf ein dem Heiligen Johannes geweihtes Hospiz in Jerusalem zurück, dessen Wurzeln allerdings in weit frühere Jahrhunderte zurück verfolgt werden können. Das Erkennungszeichen der entsprechend Hospitaliter oder Johanniter genannten Ordensbrüder war ein achtspitziges weißes Kreuz auf dem Habit sowie ein schwarzer Mantel. Neben ihrer späteren Bedeutung als kriegerischer Ritteroden war die Johanniter-Gemeinschaft insbesondere dem Pflegedienst verschrieben, in dessen Mittelpunkt nach der Regel des ersten Großmeisters Raimund du Puys (ca. 1120-1160) der Dienst an den Armen stand. Im Vergleich zu anderen Hospitälern und Hospizen war besonders, dass Arme und Kranke unabhängig von ihrem Glauben und ihrer Nationalität aufgenommen und versorgt wurden. Der Johanniterorden übernahm bzw. gründete Hospitäler in Jerusalem, Akkon, Antiochia, Tripolis und Caesarea, nach dem Verlust des Heiligen Landes gründete er 1291 ein Hospital auf Zypern. Parallel dazu entstanden in Europa in den jeweiligen nationalen Ordenssitzen der Johanniter ebenfalls Hospitäler und Herbergen. 1309 wurde der Ordens-Hauptsitz nach Rhodos verlegt, wo in der Zeit von 1440 bis 1489 ein riesiger neuer Hospitalsbau errichtet wurde. Nach dem Verlust von Rhodos an die Türken verlegten die Hospitaliter ihren Sitz erneut, diesmal nach Malta. Im Folgenden wurde der Orden dann umbenannt: der Malteserorden entstand. Auch auf Malta wurde – neben ersten kleineren Krankenhäusern – wieder ein großer Hospitalsbau errichtet, die Sacra Infermeria in Valetta. Das besondere der hervorragenden medizinischen Versorgung durch die Johanniter bzw. Malteser bestand in der persönlichen Zuwendung und den stets nach neuesten medizinischen Erkenntnissen gestalteten jeweiligen Hospitalsregeln, in die der hohe medizinische Wissenstand aus dem arabischen wie auch dem griechisch-byzantinischen Raum einfloss. Die Hospitaliter verfolgten schon im Mittelalter modern anmutende Grundsätze in der Krankenpflege und erreichten große Fortschritte bezüglich hygienischer und diätetischer Vorschriften, in der individuellen Krankenpflege wie auch hinsichtlich gemeinnütziger sanitärer Einrichtungen und der kommunalen Gesundheitsvorsorge. Die Nachfolgeorganisation der Hospitaliter, insbesondere der Malteserhilfsdienst und die Johanniter-Unfallhilfe, setzen diese karitative kranken- und altenpflegerische Tradition bis heute fort. (Eine ausführlichere Ausarbeitung zu den Johannitern und Maltesern findet sich hier: Hospitäler und Heilmethoden der Johanniter. Teil 1; Hospitäler und Heilmethoden der Johanniter. Teil 2)

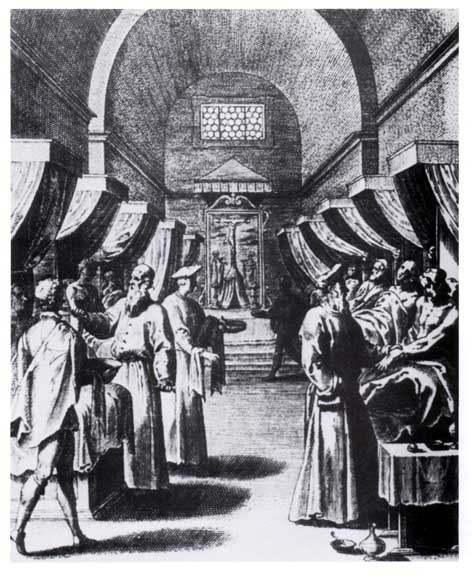

Einblick in den Krankensaal der Sacra Infermeria

des Hospitaliterordens auf Malta.

Die Kranken liegen in durch Baldachine abgegrenzte Einzelbetten und werden von

Pflegern und Ärzten versorgt.

Anonymer Kupferstich, 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts; Bildquelle: München,

Institut für Geschichte der Medizin der Ludwigs-Maximilians-Universität.

Anonymer Kupferstich, 17. Jh (entnommen aus: Goerke, 1998)

Das Gemälde zeigt ein großes

Johanniter-Hospital im spätmittelalterlichen Stil

mit Ordensfrauen und Pflegepersonal bei ihren alltäglichen Verrichtungen.

Gemälde von Jan Beerblock, 1778; Memling-Museum, Brügge

Lazarener

Ebenfalls im Heiligen Land entstand der Orden der Lazarus-Brüder, dessen Gründungsgeschichte nicht mehr eindeutig geklärt werden kann. Er entstand vermutlich im Jahre 1099 aus einem Haus zur Pflege von Leprakranken (Leprosorium), das außerhalb der Mauern Jerusalem gelegen war. Nach einigen Quellen soll Bruder Gerard, der Gründer des schon beschriebenen Johanniterordens, dieses schon seit dem 4. Jh. bestehende Lepra-Hospiz neu organisiert und administriert haben. Fest steht, dass eine Gemeinschaft frommer Ritter sich in Jerusalem im 11. Jahrhundert zusammenschloss und die Pflege der Aussätzigen zur Aufgabe machte. Ihr Zeichen war ein einfaches, getatztes grünes Stoffkreuz auf der Brust des schwarzen Habits bzw. an der linken Seite ihres Mantels. Häufig waren diese Lazarus-Brüder selbst von der Krankheit befallen und hatten vorher einem anderen Pflegeorden, vor allem dem Johanniter- oder dem Deutschen Orden, angehört. Bis 1213 musste der Großmeister der Lazarus-Brüder sogar selbst ein Aussätziger sein. Im 12. Jahrhundert siedelten sich die Hospitalbrüder vom heiligen Lazarus nach dem Verlust des Heiligen Landes durch den Ruf Ludwigs VII in Frankreich an - Stammsitz der Lazarener in Frankreich war das Château Broigny. Ständige Neugründungen von Lepra-Hospizen, so genannten Leprosorien, im westlichen Europa deuten auf die wachsende Verbreitung der Seuche hin. Im ganzen soll es nach der Schätzung des englischen Chronisten Mathew Paris (Matthaeus Parisiensis, * um 1200 in England, † 1259 in St. Albans) um die Mitte des 13. Jahrhunderts 19.000 Leprahäuser in Europa gegeben haben. Für die Überwachung der Leprosorien wurden notwendige Isolierungsmaßnahmen getroffen, für deren Durchführung seit 1265 eine kuriale Anordnung bestand und die den Lazarus-Brüdern übertragen wurde. Die Lazaristen überwachten den Tagesablauf in den Spitälern. Auf die Lazarener soll auch der Begriff ‚Lazarett’ als Synonym für Hospital und Hospize zurückgehen. Mit der Eindämmung der Lepra verloren die Lazaristen ihre Bedeutung, und im Jahre 1490 (andere Quellen nennen das Jahr 1498) versuchte Papst Innozenz VIII, den Orden endgültig aufzulösen. Dies gelang zwar nicht, doch kam es zu einer Spaltung des Ordens, und viele verbleibende Einrichtungen, hauptsächlich in Deutschland, wurden den Johannitern übertragen. (mehr dazu siehe unter: Verbindung der Johanniter mit dem Lazarusorden)

Ein Arzt untersucht einen Patienten mit

skrofulösen Hautveränderungen.

Hier geht es insbesondere um die Diagnose, ob es sich um morphea alba,

eine heilbare Form der Lepra (die wie man heute weiß ähnlich wie

Lepra von bestimmten Mykobakterien ausgelöst wird), oder aber um morphea

nigra, die unheilbare " echte" Lepra, handelt.

Die Hautveränderungen werden dafür mit einer Nadel punktiert und die

dabei austretende Flüssigkeit beurteilt: handelt es sich um Blut, ist es

die weiße heilbare Form; tritt eine weißliche Flüssigkeit aus,

handelt es sich um die schwarze Lepra.

Aus einem Chirurgie-Buch des 13. Jahrhunderts.

Bildquelle: Trinity College, Cambridge, MS 0.1.20, fol. 264r; England, erste

Hälfte 13. Jahrhundert

Die Hl. Elisabeth mit Pflegerinnen bei der Arbeit in einem

Leprosorium.

Altarbild um 1474; Bildquelle: Meister der Legende der Heiligen Elisabeth von

Kaschau, Pfarrkirche in Kaschau

Antoniter

Der Antoniter-Orden wurde 1095 als Laienbruderschaft

in Südfrankreich gegründet und nach dem bereits erwähnten frühchristlichen

Eremiten Antonius benannt. Aufgabe des Ordens war die Pflege und Behandlung

der am so genannten Antoniusfeuer Erkrankten, welches im Mittelalter in Europa

weit verbreitet war. Heute ist die Krankheit unter dem Namen Ergotismus

bekannt, da sie durch die so genannten Mutterkornalkaloide Ergotamin und Ergometrin

veursacht wird, die bei der Infektion von Getreidekörnern mit dem Mutterkornpilz

(Claviceps purpurea) entstehen. Diese Alkaloide vermindern die Durchblutung

im Körper, insbesondere an den Haut der Gliedmaßen, was u.a. zu Empfindungsstörungen,

Lähmungen und Absterben von Fingern oder Zehen führt. Darstellungen

von verkrüppelten Menschen mit fehlenden Gliedmaßen, meist Füßen

oder sogar Unterschenkeln, sind vergleichsweise häufig im zeigenenössischen

Bildgut. Der Verlust von Gliedmaßen kann natürlich auch durch andere

Erkrankungen wie beispielsweise Lepra oder aber durch schwere Unfälle verursacht

worden sein, die Mutterkornvergiftung war aber sehr häufig und deshalb

für den mittelalterlichen Mensch mehr oder weniger 'allgegenwärtig'.

In zeitgenössischen Quellen heißt es beispielsweise: "Viele

Menschen wurden von einer verheerenden Seuche, dem heiligen Feuer, dahingerafft

oder verkrüppelt. Die brandige Vergiftung verzehrte ihre Glieder elendiglich.

Gegen diese Höllenqualen, diese Geißel der Menschheit, weiß

man kein besseres Mittel, als die Hilfe des heiligen Antonius zu erflehen und

sich unter seinen Schutz zu stellen." (Charbert, um 1090 n. Chr.; zitiert

nach Sieger, a)

Der Antoniter-Orden soll durch eine französischen Adligen als Dank für

die Heilung seines Sohnes durch die wundertätigen Reliquien des Hl. Antonius

gestiftet worden sein. Ab 1247 lebten die Ordensbrüder nach der Augustinerregel.

Aufgrund seiner großen Erfolge bei der Bekämpfung der Krankheit breitete

sich der Orden über Frankreich hinaus aus und unterhielt im 15. Jahrhundert

ca. 370 Spitale in ganz Europa. Als im Jahre 1597 an der Medizinischen Fakultät

der Philipps-Universität Marburg entdeckt wurde, dass das Antoniusfeuer

durch mit Mutterkornpilz befallenes Getreide verursacht wurde, sank die Anzahl

der Erkrankungen merklich und die Bedeutung des Antoniter-Ordens ging stark

zurück. Die in Deutschland verbliebenen Häuser wurden im 18. Jahrhundert

in den Malteserorden eingegliedert. Es verblieben nur zwei Häuser in Köln

und Höchst (bei Frankfurt), die 1803 säkularisiert wurden.

Neuzeitliche Pflegeorden

Im 16. Jahrhundert entstanden weitere religiöse

Pflegeorden, insbesondere die Orden der Barmherzigen Brüder und die Kamillianer.

Unter dem Begriff der Barmherzigen Brüder wird eine Vielzahl von Männerorden

zusammengefasst, die überwiegend in der Kranken- und Altenpflege tätig

sind und nach der Augustiner-Regel leben. Die Kamillianer wurden 1582 als Gemeinschaft

von Krankenpflegern vom Kapuziner Camillo de Lellis gegründet, ihr Erkennungszeichen

ist das rote Kamilluskreuz.

Im 17. Jahrhundert entstanden die „Bruderschaften der Damen der christlichen

Liebe“ (auch: Barmherzige Schwestern oder Graue Schwestern)und die „Filles de

la Charité“, die als weltliche karitative Frauenvereinigungen eine entscheidende

Neuerung in der historischen Entwicklung der Krankenpflege darstellen und als

Vorboten der späteren organisierten und professionalisierten Pflege gelten.

1781 wurde in Mannheim die erste öffentliche deutsche Krankenpflegeschule

gegründet. 1836 entstand die „Bildungsanstalt für evangelische Pflegerinnen“,

aus der später die Diakonissenanstalt Kaiserwerth hervorging, an der zum

Beispiel auch Florence Nightingale, eine der Begründerinnen der modernen

Krankenpflege, ausgebildet wurde.

Dieser Artikel erschien bereits in gekürzter Form in:

Hirschberg RM. Die Pflegeorden. Karfunkel Codex 11 - Heilkunde im Mittelalter,

2013, 40-43

Die beiden verwendeten Fotos zeigen Szenen

aus Dioramen des Hospitalalltags in der Sacra Infermeria aus der Dauerausstellung

in den Kellerräumen des großen Ordenshospitals in Valetta und anderen

Ausstellungen in Valetta und Mdina, welche die Autorin im Frühjahr 2001

besuchte. Das Copyright für diese Bilder liegt bei Joachim Meinicke, Marca

brandenburgensis AD 1260.

Verwendete Quellen und weiterführende exemplarische

Literatur: